Setecientos metros, diez minutos que se me hacen cortos, la mitad de la ciudad, esta es la comparación que hago con Barcelona, y unos callejones que me llevan a una plaza con unos pivotes que impiden la circulación y que me transporta a tiempos remotos y enmohecidos. Edificio de piedra vista, irregular, con una pequeña escalinata que bajo un arco ojival se abre al patio del antiguo castillo, eso era. Me siento como un caballero que llega galopando, veloz, trayendo noticias, subiendo los escalones de dos en dos para presentarme en el gran salón donde el señor me espera sentado en el trono.

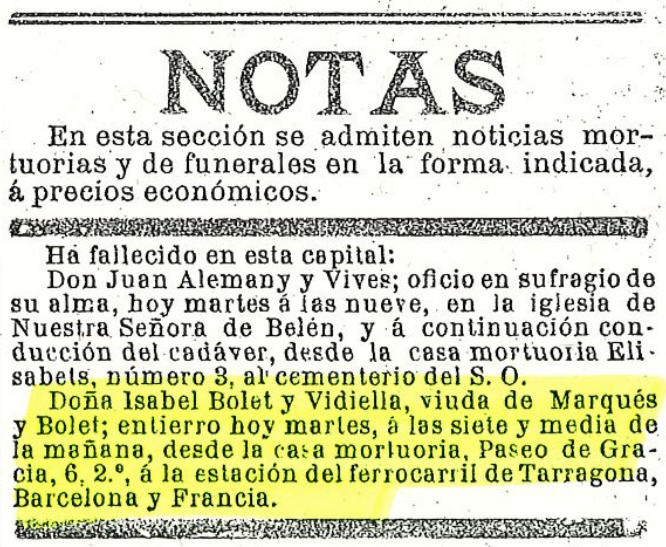

Subo las escaleras con calma, con miedo pero esperanzado, no he podido descansar imaginándome a mí mismo encontrando el testamento de Ignacio Marqués y después el de la esposa, con las palabras Sagrada Familia escritas en redondilla y demostrando al mundo que no hay nada más poderoso que la ilusión de un aficionado. Un campanario aparece a mi espalda, y detrás el techo a dos aguas del antiguo castillo.

Todavía ignoro todos los secretos que se guardan en este edificio, bajo el polvo.